http://idvm.narod.ru/books/3155.jpg

http://idvm.freevar.com/texts/bibe/litera-ter-gazarian.htm

*

http://idvm.narod.ru/books/3155.jpg

http://idvm.freevar.com/texts/bibe/litera-ter-gazarian.htm

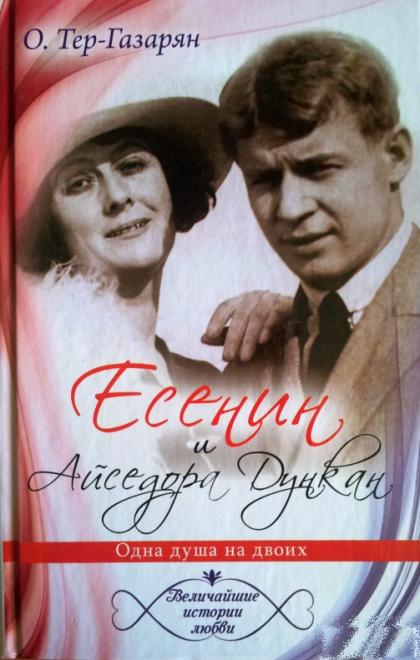

Величайшие истории любви

Ольга Тер-Газарян

Есенин и Айседора Дункан

Одна душа на двоих

Глава 1

Верная Галя

По расчищенным от снега дорожкам Ваганьковского кладбища хрустко скрипели

чьи-то решительные шаги. Мимо плыли почерневшие и заиндевевшие кресты,

припорошенные белыми шапками памятники и надгробные камни. Возле мрачной

чугунной ограды шаги вдруг остановились. Молодая женщина в темном поношенном

пальто и клетчатом кепи, из-под которого выбились тяжелые пушистые черные

волосы, застыла перед резной изгородью. Она стояла, не шелохнувшись, с

расширившимися от ужаса глазами, и только по выходившему из ноздрей пару можно

было понять, что это не каменное изваяние, а живой человек. Медленно, словно в

тумане, она подошла к кресту и снова замерла. Ее огромные серо-зеленые глаза

недвижно смотрели на могилу из-под сросшихся соболиных бровей.

Морозную

тишину нарушила надрывно каркающая ворона. Внезапно встрепенувшись, женщина

нервно вытащила руки из обшлагов своего пальто и потянулась в карман. Дрожащими

пальцами она вытащила из серо-коричневой узорчатой коробочки с надписью

«Мозаика» папиросу и затянулась. У надгробия лежали еще свежие, принесенные,

видимо, недавно кем-то из поклонников цветы. Было три часа пополудни. Вокруг ни

души.

Выкурив одну папиросу, женщина тут же принялась за другую. Она шумно

выдыхала дым и затягивалась. Казалось, она находилась где-то далеко, в своих

мыслях. Одно за другим проносились перед ее внутренним взором видения.

Вот

она в Большом зале консерватории. Холодно и не топят. Кругом галдеж, ругань и

хохот. На сцене появляется Шершеневич, за ним в нелепых цилиндрах длинный и

важный Мариенгоф с каким-то молодым миловидным пареньком небольшого роста.

Начинается «Суд над имажинистами». Выступают от разных групп: неоклассики,

акмеисты, символисты. Затем появляется мальчишка, в короткой, нараспашку оленьей

куртке, и начинает читать стихи, засунув руки в карманы брюк:

Плюйся,

ветер, охапками листьев, —

Я такой же, как ты, хулиган…

Льется

его стремительный голос, захватывая слушателей мелодичным и четким ритмом.

Каждый звук отдается безудержной удалью и напором. Колышется вокруг запрокинутой

головы сноп золотистых волос. Да, таким она его и увидела в первый раз. После

чтения стихотворения мальчишка на мгновение замолк, и тут же наперебой

восторженные зрители стали просить его прочесть еще и еще. Он улыбнулся. Галя

никогда и ни у кого больше не видела такой улыбки. Казалось, в зале включили

свет – так стало вдруг светло вокруг. Изумленно она смотрела на сцену, откуда

лилось это сияние.

Очнувшись от мыслей, женщина огляделась по сторонам.

Темнело. Синими от холода пальцами она раскрыла пачку «Мозаики» и сосчитала

оставшиеся папиросы. Пять. Еще пять. Значит, у нее еще есть время. Она снова

нервно закурила.

Да, с того момента, как они познакомились, вся ее жизнь

оказалась подчиненной Ему. Она стала для него другом, ангелом-хранителем,

нянькой. Любовь ее крепла день ото дня и все его многочисленные перипетии с

женщинами никак не влияли на нее. Да, конечно, она мучительно страдала, закусив

губы и часами лежа в тоскливом забытьи, когда он бывал с другими. Однако только

она одна знала, чего ей стоит вновь появляться перед ним, как ни в чем не

бывало. Иногда она писала ему длинные надрывные письма, умоляя обратить на нее

внимание и не бросаться ее любовью. Ей казалось, что такая преданность должна

быть оценена по заслугам, но у него, такого легкомысленного, всегда был кто-то

важнее ее.

«Милая Галя! Вы мне близки, как друг, но я Вас нисколько не люблю как женщину», – ответил он ей однажды. Потом она часто слышала от него эти слова: «Галя, Вы очень хорошая, Вы самый близ кий, самый лучший друг мне, но я не люблю Вас. Вам надо было родиться мужчиной. У Вас мужской характер и мужское мышление». Она, молча с улыбкой, выслушивала его и спокойно отвечала: «Сергей Александрович, я не посягаю на Вашу свободу, и нечего Вам беспокоиться».

«Так. Последняя осталась», – Галя судорожно постучала бумажным

мундштуком папиросы по коробке и вложила ее в рот. Декабрьская вечерняя мгла

обволокла ее со всех сторон. «Сколько сейчас времени? Пять? Шесть? Сколько она

уже стоит здесь?» Она неотрывно смотрела на расплывавшуюся перед глазами круглую

табличку на черном кресте, где белыми безжизненными буквами начертано было его

имя. Сердце ее вдруг страшно защемило – Галя вспомнила, как он уехал вместе со

своей старухой, Дункан, «Дунькой», в Берлин, и она в приступе малодушия и своей

болезненной тоски подумала, что вот умри он сейчас, и его смерть была бы

облегчением для нее. Тогда бы она могла быть вольна в своих действиях. О, как

она могла, хотя бы и на секунду, желать его смерти?! У нее перехватило дыхание,

и к горлу подступил жгучий комок. Невидящими глазами глядела она теперь на

мраморную плиту у креста.

С трудом разжав стиснутые зубы, женщина достала из

кармана карандаш, разорвала пачку «Мозаики» и на обратной стороне нетвердой

рукой написала:

«Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновского на поводу».

Некоторое время она стояла, не двигаясь, зажав в окоченевших пальцах клочок

серого картона. Потом решила добавить: «3 декабря 1926 года», – вдруг ее

найдут не сразу.

Галя достала из пальто револьвер и нож, с которыми часто

ходила в последнее время по неспокойным улицам Москвы. В сумраке металл оружия

тускло поблескивал. Она крепко, до боли, зажмурилась и из-под длинных ресниц

скатились крупные слезы. Убрав пистолет в карман, она торопливо дописала на

пачке: «Если финка будет воткнута после выстрела в могилу – значит, даже тогда я

не жалела. Если жаль – заброшу ее далеко». Еще несколько секунд она смотрела на

тонкое лезвие ножа, а потом решительно зажала его в левой руке. Не зная, куда

положить картонную пачку с предсмертной запиской, женщина сунула ее в карман,

теперь почему-то нестерпимо отяжелевший и тянувший ее к земле. Правая рука

скользнула за револьвером. Маленький «бульдог» обжег ладонь ледяным холодом.

Галя набрала в легкие воздух и приставила пистолет к груди. Ни секунды не

раздумывая, спустила курок. Только несколько мгновений спустя до ее сознания

дошел легкий щелчок. Осечка! Внутри все похолодело. Дыхание сперло, и женщина

беспомощно хватала ртом морозный воздух. По ее телу пробежала сильная дрожь.

Галя вытащила бумажку и зачем-то накарябала почти на ощупь: «1 осечка».

«Что

это было? Знак?». Откуда-то изнутри нарастал безмерный смертельный ужас, липкий,

цепкий, сковывающий и безвозвратный. Усилием воли она подавила животный страх,

судорожно сунула папиросную обертку снова в карман и приставила револьвер к

груди. Палец опустился на спусковой крючок. Нельзя медлить! До слуха Гали вновь

донесся щелчок. Еще одна осечка?! «Отсырели патроны», – промелькнуло в ее

мозгу. Словно повинуясь какой-то неведомой силе, женщина нажала на курок снова.

И опять осечка! И в четвертый раз, и в пятый! Галя исступленно, запрокинув

немного назад голову, выстрелила в шестой раз. Мгновение спустя она, как будто

со стороны, где-то вдалеке, услышала оглушительный хлопок, и невыносимая боль

внезапно разлилась по всему телу. Она поняла, что пуля, наконец, достигла цели.

Хотя в глазах у нее потемнело, в голове вдруг наступила необычайно звенящая

ясность. Галя четко осознала, что умирает. Перед ней промелькнул вдруг яркой

вспышкой невесть откуда взявшийся солнечный зайчик, после чего она с тяжелым

хриплым стоном повалилась прямо на могилу. Рядом упали револьвер и

финка.

Вокруг царил все тот же безмолвный покой края усопших. Было совсем

темно, и только луна изредка бросала на землю зловещий желтоватый отблеск сквозь

быстро бегущие мглистые облака. Спустя некоторое время около могилы Есенина

выросла фигура сторожа – он услышал звук выстрела и, боязливо и осторожно

пробираясь через памятники и ограды, очутился здесь. Свет фонаря упал на

какую-то черную глыбу, из-под которой багровел ставший ноздреватым рыхлый снег.

«Ох ты, боже ж мой!» – всплеснул руками сторож. – «Да что ж это такое?

Неужто самоубился кто?» Он посветил фонарем поближе и отпрянул – огромные

закатившиеся глаза, тоненькая извитая струйка крови изо рта. Женщина еще тихо

стонала. «Ну, сердешная, чего ж ты так? Сейчас! Сейчас! Ты подожди

маленько», – закряхтел старичок и шустро рванул к церкви за помощью. Вскоре

появилась карета «Скорой помощи», милиционеры и любопытные. Галю положили на

носилки и повезли в Боткинскую больницу. По дороге дыхание ее стало прерывистым,

а вскоре и вовсе остановилось. Врач кареты с видимым сожалением покачал головой

и распорядился везти тело в анатомический театр на Пироговку. Галя не дожила до

своего 29-летия чуть менее двух недель. Ее похоронили быстро и скромно 7

декабря. На могильном холмике чернела табличка: «Верная Галя».

Верная Галя

ушла, не вынеся разлуки с тем, о ком думала, когда просыпалась по утрам и с

мыслью о ком засыпала каждую ночь. Еще только одна женщина так же преданно и

беззаветно любила Есенина со всеми его недостатками и достоинствами – Айседора

Дункан.

Глава 2

Золотая голова

Я часто вспоминаю этот день, и каждый раз думаю, что все же это была судьба,

что если бы этого не случилось, то это была бы уже совсем другая и чужая жизнь,

не моя.

Как-то Илья Ильич зашел ко мне необычайно возбужденный и сообщил, что

встретил на улице знакомого – театрального художника Жоржа Якулова. Тот, мол,

приглашает на вечер у себя в студии, где соберутся московские художники и поэты,

и очень будет признателен, если приду и я. Я, конечно, сразу же согласилась. В

этой стране меня интересовало абсолютно все. Возможно, подумала я, новые люди –

эта богема – вдохновят меня, и я увижу там что-то совершенно необыкновенное. И

вот мы вместе с Ильей долго поднимаемся по лестнице на самый верх дома на

Садовой. Да, кажется, это была Садовая…

Когда дверь открылась, в нос ударила

пряная смесь запаха абсента, табака и женских духов. Несколько секунд я обводила

взглядом толпу раскрасневшихся людей, до этого о чем-то оживленно

разговаривающих, но внезапно замолчавших. На меня также устремились

многочисленные и остолбеневшие взоры гостей вечера. Неужели Якулов не

предупредил о моем приезде? Наверное, хотел сделать сюрприз. Спустя мгновение,

когда мы с Ильей Ильичом, наконец, вошли в квартиру, поднялся совершенно

невообразимый шум. Все что-то галдели, суетились, шептались сдавленными голосами

и переговаривались. «Дункан!», «Сама Дункан, господа!», «Не может быть, это же

Дункан!», «Глазам своим не верю, это – Дункан!» – слышалось со всех сторон.

Рядом стоял в фиолетовом френче сияющий хозяин. На улице лил страшный дождь и я

была в калошах. Оглядевшись вокруг в поисках вешалки или полки, я повесила их на

крючок. Еще не подняв глаз, я заметила, как все гости удивленно следят за мной.

Я резко выпрямилась, обернулась и подарила им одну из своих самых ослепительных

улыбок.

Якулов картинно нагнулся и поцеловал мою руку, потом подхватил под

локоть и собирался вести уже в залу, где все и ужинали, но я отказалась: «Ах,

нет, оставьте, я не хочу ужинать! Сегодня я хочу быть легкой! Хочу легкости и

света!». Тогда он провел меня в соседнюю комнату, где я заметила пурпурную

сафьяновую кушетку, куда тут же и примостилась. Я очень не любила стулья и

кресла – в моих домах таких предметов мебели и вовсе не существовало, поскольку

мне они казались весьма неудобными. Не успела я расположиться и насладиться

поднесенным бокалом шампанского, как вокруг меня сомкнулось плотное кольцо

любопытствующих. Отовсюду сыпались вопросы: «Как Вам Россия?», «Что же Вы видите

будущим для России?», «Что Вы думаете о новом искусстве?». Я с интересом

отвечала, пока вдруг не заметила, как справа от меня возмущенную толпу

раскидывал руками какой-то юноша в светло-сером пиджаке и при галстуке. Он

что-то возбужденно кричал. Из его слов я разобрала лишь свою фамилию. «Что за

нахал?» – удивилась я. И тут «нахал» поднял на меня свои глаза.

Я застыла в

совершеннейшем изумлении. Это были самые синие глаза, которые я когда-либо

видела в своей жизни. Синие-синие, как васильки, исцелившие по легенде кентавра

Хирона от яда Лернейской гидры. Над «васильками» колыхался золотистый сноп

шелковистых вьющихся волос. «Херувим, настоящий херувим» – подумала я. Юноша был

среднего роста и довольно крепкий. Помню, что жгучей болью меня пронзило его

некоторое сходство с бедным Патриком. Таким сейчас был бы мой милый мальчик,

таким же красавцем – если бы не страшная трагедия. Я не могла отвести от него

глаз, словно неведомая сила приковала меня к нему. Вокруг перестало существовать

все. Мне казалось, я знаю этого человека много-много лет. Он тоже неотрывно и с

огромным восхищением смотрел на меня, потом смущенно улыбнулся. Под глазами его

и в уголках рта разбежались мелкие лукавые морщинки. Он представился: «Сергей

Есенин» и упал вдруг на колени передо мной. Потом начал читать:

Не

жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь

дым!

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше

молодым.

Конечно, я не понимала ни слова, но это было совершеннейшее чудо –

его стихи. Громкий и высокий голос Есенина читал медитативно, четко, ритмично,

где-то усиливая звуки до звона в ушах, где-то сбиваясь почти на шепот. Помню,

что тогда мне показалось, что он не читает, а поет. Его стихи были музыкой. Он

часто выбрасывал вперед правую руку, как бы хватая в воздухе кого-то невидимого,

и тянул ее назад. Я смотрела на него и видела, что передо мной, преклонив

колени, стоит гений, русский гений. Закончив читать одно стихотворение, он не

мог остановиться, он читал еще и еще, все больше распаляясь и воодушевляясь. На

щеках Есенина блуждал нежно-розовый румянец, делавший его похожим на

хорошенького младенца.

Не ругайтесь. Такое дело!

Не торговец я

на слова.

Запрокинулась и отяжелела

Золотая моя голова.

На

последних двух строчках он запрокинул голову и провел рукой по своим чудесным

густым волосам. Когда он кончил читать, я сказала ему, с трудом выговаривая:

«За-ла-тая га-ла-ва». Мои слова привели его в совершеннейший восторг. Я, смеясь,

запустила руку в его светлые кудри и повторила. Он громко, по-детски

непринужденно, расхохотался.

– Да, да! Золотая голова! – вторил

он.

Тут подошел Илья Ильич с хозяином вечера Якуловым. Я заметила, что толпа

вокруг нас с Есениным заметно поредела. Видимо, гости оказались понятливыми и

решили не мешать двум поэтам. Нет, нет, я не ошиблась, двум, ведь мои танцы тоже

были поэзией. Якулов представил Есенина, теперь уже официально, мне и Илье

Ильичу. Мой херувим начал что-то страстно объяснять, размахивая руками. Из

потока речи мой слух выхватил лишь мою фамилию и слово «Эрмитаж». «Наверное, он

поехал сначала в Эрмитаж, на мое выступление, но уже не застал меня и поспешил

сюда», – подумала я. Он снова начал читать свои стихи.

Я вдруг страстно

захотела поцеловать Есенина. От него исходил какой-то деликатный тихий свет.

Весь его мягкий облик дышал наивностью и искренностью. Я впилась в его полные,

красиво очерченные губы, и какими же сладкими они мне показались. Сахарные

уста!

– Ангель! – сказала я, засмеявшись.

Он смутился и потупил

свой васильковый взор. Тогда я играючи заглянула ему в глаза и снова увидела

лукавых прыгающих чертиков.

– No-o-o-o-o, – протянула я. –

Чиорт! – поцеловала его еще раз и захохотала. Есенин смутился еще сильнее,

но я отчетливо почувствовала, что нравлюсь ему, что его тянет ко мне. Если бы мы

были наедине, думаю, в следующую же секунду мы слились бы в беззаветном

страстном порыве. Сам Эрос, казалось, соединил нас.

– Уже четыре часа,

мисс Дункан. Вы собираетесь домой? – прервал мои мысли Илья

Ильич.

– Ах, как незаметно пролетело время… Да, наверное, уже

пора, – нехотя я поднялась с кушетки.

Есенин вскочил на ноги и

обеспокоенно посмотрел мне в глаза.

«Мой ангель, теперь я тебя никуда не

отпущу! Ты мой!» – подумала я, глядя на него. Улыбнувшись, я долго смотрела в

его прекрасные глаза, давая понять, что также как и он, не хотела бы прерывать

общение сейчас.

Светало. Мы вышли на улицу. Фонари уже потушили, и в серой

мгле вырисовывались четкие контуры зданий. На востоке розовела тоненькая полоска

зари. Я с наслаждением вдохнула звенящий утренний октябрьский воздух. Вокруг ни

души. Илья Ильич засуетился, разыскивая, глядя по сторонам, экипаж. Вдруг вдали

по мостовой задребезжала пролетка. Илья Ильич что-то крикнул, и кучер повернул в

нашу сторону. Секретарь подал мне руку, и я забралась на сиденье. За мной

вскочил Есенин.

– Очень мило, а где же я сяду? – спросил меня Илья

Ильич.

Есенин метнул на меня пронзительный взгляд, видимо, догадываясь о

смысле вопроса. Я виновато улыбнулась Шнейдеру и похлопала себя по коленкам.

Есенин заерзал. Видимо, наши с Ильей Ильичом отношения показались ему чем-то

большим и недвусмысленным. Впрочем, он быстро сообразил, что к чему, и так же,

как и я, похлопал себя по коленкам, приглашая Илью Ильича присоединиться. Тот

совсем стушевался и отрицательно покачал головой. Затем пристроился на облучке,

сконфуженно отвернувшись немного вправо, и мы поехали домой на

Пречистенку.

Есенин вдруг схватил мою руку и крепко, чуть не до боли, сжал.

Меня обдало жаром, а сердце готово было выпрыгнуть из груди, как у какой-нибудь

пятнадцатилетней девственницы. «Какой он крепкий!» – пронеслось у меня в голове.

Мы молчали всю дорогу, подолгу глядя друг другу в глаза. Он был очень серьезен.

Нас обоих пожирал страстный огонь желания, и только присутствие Ильи Ильича

останавливало меня от того, чтобы тут же не наброситься с горячими поцелуями на

этого золотистого русского ангеля, посланного мне судьбой в награду за все мои

страдания. Он был так дьявольски молод! И так хорош собой!

Голос Ильи Ильича

вывел меня из любовного оцепенения – он что-то недовольно высказывал сонному

извозчику. Внезапно Есенин радостно рассмеялся, то и дело ударяя себя по

коленям. Сквозь хохот он твердил одно и то же слово: «Повенчал!

Повенчал!».

– Что он говорит? – вскинув брови, недоуменно

воскликнула я.

– Мисс Дункан, в России при венчании невесту и жениха

трижды водят вокруг аналоя. А извозчик нас уже три раза вокруг одной и той же

церкви катает, вот товарищ Есенин и говорит, что кучер вас с ним повенчал.

Я

улыбнулась, и вдруг в голове отчетливо зазвучали слова старой гадалки, к которой

я заглянула перед отъездом в Россию. Долго рассматривая и вертя в руках то так,

то сяк оставшуюся в моей чашке кофейную гущу, она вдруг изрекла: «Вы едете в

далекое путешествие. Вас ждут странные переживания, неприятности. Вы выйдете

замуж…». Когда я, захохотав, остановила ее словами: «Кто? Я? Я всегда была

против брака и никогда не выйду замуж!», она твердо возразила: «Подождите,

увидите». Кто бы мог подумать, что пророчество исполнится так быстро?… «Mariage»

– протянула я с улыбкой, а Есенин лукаво смотрел на меня смеющимися

глазами.

С первыми лучами солнца мы, наконец, подъехали к особняку на

Пречистенке. Есенин помог мне спуститься из пролетки и так и остался стоять на

тротуаре, не выпуская мою руку из своей. Я не прощалась. Он тоже медлил. Солнце

коснулось его кудрей, и вокруг головы засиял ангельский нимб.

– Илья

Илич, ча-а-ай? – виновато сказала я, просительно кивая на

дверь.

– Чай, конечно, можно организовать, – неуверенно ответил

секретарь, и мы все вошли в дом.

Я попросила проводить гостя в «восточную

комнату», тихонько шепнув Илье Ильичу, что он свободен, а сама прошла в спальню,

чтобы освежиться и переодеться. Поскольку Есенин еще не видел моих выступлений,

я решила показать мое искусство танца, то, за что приобрела мировую известность,

то, чем жила и дышала с ранних лет.

Мой взгляд вдруг случайно задержался на

висевшей в спальне картине, где были изображены три пухлых ангела со скрипками.

Один из херувимов поразительно напоминал Есенина – те же синие бездонные глаза,

мягкие черты лица, золотистые кудряшки и круглые щечки. Улыбка пробежала по

моему лицу.

Надев один из своих концертных костюмов – легкую полупрозрачную

газовую тунику с золотыми кружевами и золотым поясом с листьями – я

припудрилась, подрисовала любимой алой помадой губы и пошла к Есенину, захватив

с собой бутылку шампанского.

Мой гость выглядел смущенным – вероятно, его

поразило богатство убранства дворца Балашовых. Да, наши вкусы с Балашовой не

совпадали – мне куда ближе был классический античный стиль с его простыми, но

изысканными и совершенными линиями. Здесь же стены и потолок были сплошь покрыты

лепными узорами из золота и ярких красок – синего, красного, зеленого. Даже

жерло камина было вызолочено. Есенин удивленно смотрел на свисающий с люстры

оранжево-розовый шарф. Такими шарфами я «оживила» весь особняк – обычный

электрический свет казался мне мертвым и безжизненным.

Словно не замечая

изумленно застывшего на моем теле взгляде поэта, я, мягко ступая, почти

крадучись, прошла в комнату, держа в руках бутылку шампанского и чемоданчик с

патефоном.

С улыбкой я подарила Есенину долгий призывный взгляд и поставила

пластинку. Зазвучали «Песни без слов» Мендельсона. Я медленно и томно разлила в

бокалы шампанское, то и дело, бросая на Есенина сладострастные взгляды.

Протянула ему. Сама немного отпила и закружилась, полностью отдавшись во власть

музыки.

– Слушайте музыку душой! Вы слушаете? Чувствуете, как глубоко

внутри пробуждается мое «я», как силой музыки поднимается моя голова, движутся

руки, и я медленно иду к свету? Вы чувствуете то, что чувствую я сейчас? –

страстно вопрошала я. – Достигнув вершины цивилизации, человек вернется к

нaготе; но это уже не будет бессознaтельнaя невольнaя нaготa дикaря. Нет, это

будет сознaтельнaя добровольнaя нaготa зрелого человекa, тело которого будет

гaрмоническим вырaжением его духовного существa. Движения этого человекa будут

естественны и прекрaсны, кaк движения дикaря, кaк движения вольного

зверя…

Есенин смотрел на меня во все глаза, открыв рот и не двигаясь. Он не

понимал ни единого слова, но я знала, что он чувствует. Я медленно, с каждым

движением, все ближе и ближе подходила к оттоманке, где сидел мой застенчивый

ангел, потом упала на колени и обвила его руками, затем потянулась, нежно

коснулась уголка его по-детски пухлого рта, скользя вдоль слегка влажных губ, и

поцеловала в другой уголок рта. Дыхание его стало прерывистым и шумным, он обнял

меня и жадно начал мять своими крепкими руками. Мое тело пронзила сладкая дрожь

нетерпения. Я до сих пор помню эти ощущения – настолько была прекрасна наша

первая ночь любви.

Сергей – очень крепкий, мускулистый. Торс его был немного

длиннее ног, но все же хорошо сложен, с длинной стройной шеей. Повадки очень

мягкие и плавные, все движения тела грациозны и прекрасны. У него было белое

гладкое тело, делавшее его похожим на греческую статую из мрамора.

Наша

любовная борьба продолжалась несколько часов. После очередного страстного соития

Есенин бесшумно оделся и, думая, что я уже сплю, на цыпочках вышел из спальни.

На пороге он остановился и оглянулся на меня. И я увидела сквозь зажмуренные

ресницы, что он лучился тихим счастьем…

Глава 3

Изадора

После того, как я вернулся от Дункан, я не мог больше ни о чем и ни о ком

другом думать. Сейчас же растолкал спящего Мариенгофа и принялся взахлеб

рассказывать об Изадоре: «Эта баба, хоть и иностранка, но настоящий имажинист!

Веришь?! Ты обязательно должен познакомиться с ней! Вот увидишь, она

прекрасна!». Он, казалось, скептически отнесся к моему восторгу и запалу, и даже

напомнил, что она уже в летах, но я отмахнулся – Толя любил меня задирать по

делу и без.

В этот же день я отправился на Пречистенку снова, теперь уже с

ним в придачу. Тяжелую дубовую дверь перед нами распахнул приветливо улыбавшийся

Илья Ильич – секретарь Дункан, которого я сначала принял то ли за любовника, то

ли за мальчика на побегушках. Из глубины зала навстречу вышла Изадора – ее

величавая фигура в белом шелковом хитоне царственно плыла по мраморному полу. Я

был немного смущен нашей с ней вчерашней тайной и от одного взгляда на нее

зарделся румянцем. Она, как ни в чем не бывало, улыбнулась мне и о чем-то

защебетала с Толей – верно, приняла меня за глупого мальчишку. Пока мы шли в ее

покои, я, наконец-то, смог разглядеть всю роскошь дворца, в котором она

обитала, – вчера мне это по понятным причинам сделать не удалось. Из

вестибюля с колоннами и росписью на потолке, где у стен стояли две большие

мраморные скамьи со спинками и фавнами на подлокотниках, мы по большой белой

мраморной лестнице попали в огражденный балюстрадой вестибюль с колоннами из

розового дерева, испещренными золотой лепкой. Отовсюду с потолка на нас взирали

римские и греческие красавицы. Мы шли через высокие, двустворчатые двери,

украшенные бронзовой лепниной и барельефами голов Жозефины и Наполеона, попадая

то в один «наполеоновский» зал с огромной картиной, где был изображен

французский полководец, то в другой. От безвкусицы господ Балашовых, проживавших

во дворце до недавнего времени, захватывало дух. Далее – гостиная, со стенами,

обитыми розовым аляпистым с цветами атласом и вчерашняя «восточная» комната.

Потом зимний сад, имевший довольно заброшенный вид. Кое-где сохранились едва

живые запыленные пальмы в горшочках и кактусы. Здесь же грустил молчаливый

фонтан с маленьким опустевшим бассейном.

Наконец, мы попали в комнату Изадоры

– она казалась немного проще, наверное, оттого что хозяйка поспешила прикрыть

всю кричащую роскошь простыми тканями, сукнами, платками. С потолка, как я успел

вчера заметить в мавританской комнате, также свисал розово-оранжевый, цвета

зари, шелковый шарф. Мы с Толей сели на кушетку, а Дункан, нежно улыбаясь,

произнесла, показывая рукой на стены: «C'est Balachoff… ploho chambre… ploho…

Isadora fichu chale… achetra mnogo, mnogo ruska chale…». А, видимо, говорит об

этом «купеческом ампире». Что ж, согласен, безвкусица страшная! Я еще немного

озираюсь по сторонам, и вдруг взгляд мой падает на большой мужской портрет,

стоящий на столике перед кроватью: длинноволосый молодой мужчина в лорнете, с

красивым, немного капризным, лицом и выразительным взглядом. Во мне внезапно

поднимается откуда-то со дна буря ревности, я вскакиваю и хватаю портрет,

пристально вглядываясь в лицо соперника.

– Твой муж? – грозно

вопрошаю я.

– Mоuj? Qu’est-ce que c’est mоuj? – непонимающе

спрашивает Изадора.

– Man… epoux, – подсказывает

Шнейдер.

– Oui, mari! – догадывается она. – Вil… Kreg ploho

mouje, ploho man. Kreg pichet, pichet, travaillait, travaillait. Ploho mouje.

Kreg genie”.

Во мне все вскипает, и я тычу себя пальцем в грудь: «И я гений!

Есенин – гений! Гений! Я! Есенин – гений, а Крег – дрянь!».

Презрительно

высунув язык, я прячу портрет Крега под кипу нот и старых журналов: «Адьо,

Крэг!». Изадора хохочет: «Adieu» и машет портрету рукой.

Ревность во мне не

утихает, мне хочется уколоть Дункан: «Ну а теперь, Изадора, танцуй! понимаешь,

Изадора? Нам танцуй!». Я думал, она хотя бы слегка оторопеет от моей

фамильярности, однако ж, нет, она смотрит на меня каким-то коровьим, влюбленным

взглядом.

– Tansoui? Bon! – и подходит ко мне, пригласительным

жестом показывая, что ей нужны мое кепи и пиджак. Я удивленно снимаю пиджак и

отдаю ей. Она надевает его, пристраивает кепи на своих темно-темно-малиновых

коротких волосах и идет к патефону. Звучит незнакомая музыка, чувственная,

беспокойная, страстная. Изадора хватает узкий розовый шарф и начинает танцевать.

Она неистово кружится с шарфом, изображая апаша и его партнершу. Движения

агрессивны: шарф извивается в ее руках, она ломает ему «хребет», сдавливает

«горло». Танец похож на борьбу двух любовников. Закончив, Изадора распластала на

ковре вытянувшийся «труп» своего партнера-призрака. Сижу как громом пораженный.

Эта зрелая уже женщина так убедительно представляла образы, так вживалась в них

и передавала все возникающие чувства, что у вас не оставалось сомнений – перед

вами сутенер-апаш и его подружка, уличная девка, которую он душит в порыве

страсти. Удивительно! Я смотрю на Толю – он пребывает в полном восхищении. Я

толкаю его локтем в бок и торжествующе подмигиваю, мол, говорил же тебе. Он в

ответ скалит зубы.

Изадора угощает нас французским шампанским, из-за чего

голова моя быстро хмелеет. Мне хочется выразить свой восторг и ликование. Я

немного влюблен. Читаю «Исповедь хулигана»:

Не каждый умеет

петь,

Не каждому дано яблоком

Падать к чужим ногам…

Она

сидит, не шелохнувшись, и внимает. Глаза ее наполняются слезами, хотя языка

совсем не понимает. До чего ж прекрасная баба! Еще до встречи с ней у меня была

мечта – жениться на такой артистке, чтобы все ахнули! А когда от нее родился бы

сын, то стал бы таким знаменитым – знаменитее меня! И вот сидела передо мной

великая артистка и смотрела с обожанием в своих голубых коровьих глазах. Ну и

пусть ее, что старше, что отяжелела и погрузнела, что не русская душой и кровью…

Я читаю монолог Хлопуши из «Пугачева»:

Сумасшедшая, бешеная кровавая

муть!

Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?

Проведите,

проведите меня к нему,

Я хочу видеть этого человека.

Закончив, я

вижу, как по щекам ее текут слезы. Изадора со всхлипом хлопает в ладоши: «Браво!

Езенин – гений! Браво!». Я польщен и ошарашен. Как же она все чувствует и

понимает?! Вот, ведь тонкая натура. Звезда мирового значения, да еще иностранка,

восхищается моими стихами – чего еще можно желать?!

Похоже, что уже глубокая

ночь. Нам пора прощаться. Душа моя рвется на части – так хочу я снова оказаться

у ее ног и разметаться кудрями на ее лоне. Смотрю на Толю и вижу, что он все

понимает.

Мы долго идем к дверям сквозь бесконечные мраморные залы и

вестибюли, останавливаемся на пороге. Изадора умоляюще смотрит на меня,

вцепившись за руку. Толя переводит взгляд то на нее, то на меня и смеется. Мне

становится неловко, на секунду появляется ощущение, что он мне завидует, а

потому насмешничает. Я бурчу «До свидания» и увлекаю Изадору назад, в спальню.

Толя уходит, а я тяну Изадору на кровать. Голова кружится от шампанского и ее

присутствия. Я глажу ее полные плечи, роскошную грудь, тяжелые круглые бедра.

Хочу напиться этим телом, которое восхищало и продолжает восхищать миллионы

людей, выпить его до дна. Я влюблен в эту ночь. Я влюблен и немного пьян. И

плевать на Мариенгофа…

Глава 4

Приручение

Есенин вдохнул в меня новую жизнь. Я не думала, что после стольких страданий

моя израненная душа способна на какие-то чувства, кроме обычного плотского

наслаждения. Я готова была сносить его частые упреки, раздражение и гнев. Мне

хотелось принадлежать ему, быть с ним каждую минуту, отдавать себя всю до конца.

О, мой златокудрый ангел, могла ли я знать, что ты принесешь мне и себе столько

горя? Конечно, я понимала, что разница в возрасте станет камнем преткновения, в

конце концов, но в глубине своего сердца лелеяла надежду, что мы сможем быть

вместе, что мы сможем творить вместе, постоянно вдохновляя друг друга. Я

считала, что мы смогли бы вместе создать что-то необыкновенно прекрасное,

объединяющее силу слова и силу танца, движения. Да, я надеялась стать его музой,

а от него напитаться живительной силой молодости, расцвета, брызжущей энергией.

Если бы он мне только позволил любить себя со всей моей преданностью и

беззаветностью! Казалось, он боится открыться, боится оказаться беззащитным и

уязвленным – он слишком горд и самолюбив. Однако я прощала ему все.

Сергей

приводил с собой кучу прожорливых друзей, многие из которых, не скрываясь, косо

смотрели на меня и тихонько посмеивались. Я видела, как они смеялись над ним

из-за меня, из-за того, что он влюбился в «старуху», и эти смешки приводили его

в бешенство. Вообще его окружало много ненужных и лишних людей – они отвлекали

его от работы, тащили ночами в кафе, пили и ели на его деньги. Есенин был

центром маленькой вселенной, он не выносил одиночества, но эта роль была слишком

тяжела. Мне он казался, несмотря на то, что его всегда окружали сотни людей,

самым одиноким человеком на свете. Я чувствовала его одиночество, как если бы

оно было осязаемым.

Сделай я что-нибудь ему наперекор, и он исчез бы в ту же

секунду, растаял, сгинул, испарился, поэтому я прощала ему все. Так я боялась

его потерять. Я глядела на него и видела своего Патрика: вот он смешно морщит

брови, когда злится, и чешет нос, заливисто и громко хохочет, округляя яблочки

щек, смущенно опускает свой васильковый взор долу, как маленький проказник. На

склоне лет судьба сделала мне такой подарок! О большем можно было и не

мечтать!

Днем я занималась с детьми, а вечером выступала. Есенин не пропустил

ни одного моего концерта. Он появлялся ровно за 15 минут до начала выступления в

гримерной и обязательно суетился на счет контрамарок для своих друзей, коих

приводил в огромных количествах. Обычно Сергей сидел в зрительном зале, но

«Славянский марш» часто смотрел со сцены – Есенину нравилась идея, положенная в

основу этого танца, он тоже ненавидел царизм, как и я. В этот момент я всегда

чувствовала на себе его острый пронзительный взгляд – эти две синие точки

неотступно следили за мной, считывая все движения.

«Славянский марш»

танцевался обычно с яростной радостью – в красной революционной тунике я

изображала угнетенного раба, согнувшегося под ударом бича, и звала униженных к

оружию. Сердце мое разрывалось от счастья при мысли об освобождении страдальцев,

мучимых и умиравших за человечество.

После моих концертов мы часто шли в кафе

«Стойло Пегаса», где Есенина обязательно окружала многочисленная толпа

поклонников и друзей. В первом ряду этого кабака с простыми столами без

скатертей и с ультрамариновыми, розовыми и желтыми стенами всегда стоял целый

ряд юных поэтесс с горящим пламенным взором, которые ловили с обожанием каждый

вздох Сергея. Я очень ревновала к ним – у них были молодость, талант, силы для

любви и готовность на все. На моей же стороне был только талант и

опыт.

Есенин в первый наш приход представил меня всем, кого знал. Тогда он

читал свои стихи. Читал талантливо и страстно. Один поэт, похожий на боксера, со

смятым лицом и носом, знал французский и переводил для меня. Я могла слушать

Есенина часами, раскрыв рот. Когда он кончал, я кричала и аплодировала громче

всех: «Bravo, Esenin!». Он был гением. Да, он был гением, иначе и меня бы не

было рядом с ним…

Помню, однажды я сидела в «Стойле» с букетом желтых и белых

хризантем и ждала его выступления. На сцене читала свои стихи какая-то молодая

поэтесса – маленькая и полная, этакая пышка. Речь ее лилась нараспев,

завораживая слушателя, и что-то меня привлекло в ней. Когда она кончила читать,

я подарила ей предназначенные Есенину хризантемы, сказав, что она читала

«michateino». Девушка засмеялась: «У Вас необыкновенные способности к языкам,

обычно русский с трудом дается иностранцам». Я кивнула в сторону Сергея и

ответила: «Мой учитель – любовь». Девушка, представившаяся Ликой, показалась мне

очень милой. К тому же, она знала немецкий, что для аборигенов «Стойла» было

редким явлением. Я усадила ее рядом и принялась восторгаться русскими и

Есениным: «Русские – это самые необыкновенные люди, а Россия – прекрасная

страна. Русская революция – самая великая! Я хочу жить и умереть в России! Хочу

быть русской! Я так счастлива, что встретила Есенина! Он – великий поэт, гений!

Я покажу его всему миру! Я хочу, чтобы весь мир склонился перед Сергеем

Александровичем Есениным!». Мне так хотелось, наконец, поговорить с кем-то, без

этих языковых преград, выразить всю полноту своих чувств. Я показала Лике

набросок собственных стихов, которые написала на английском, а потом попросила

Илью Ильича перевести их на русский – о моей великой любви к Есенину –

«пастушку», которого судьба подарила мне на закате жизни. Помню, что Лика

спросила меня, что же сильнее слава или любовь, на что я ей пламенно заявила,

что «искусство – это туман – дым – ничто… Искусство – это черное, негр любви,

слуга, ее раб. Если бы не было любви – не было бы искусства!». Увидев, с какой

восторженностью и запалом я говорю ей что-то на немецком, к нам подошел Есенин.

Он был мрачен. Вероятно, решил, что я его снова приревновала и теперь высказываю

свои претензии Лике. Я поспешила попросить ее перевести Сергею, о чем мы

говорили. Он внимательно выслушал, а секунду спустя просветлел. Я бросилась

целовать его и гладила его руки, плечи. Он улыбнулся, нежно провел по моей шее

рукой и что-то ласково сказал по-русски. Я спросила у Лики, что же он говорит, и

она перевела мне: «Глупая». Я засмеялась и повторила, коверкая: «Gloupa-ja». Мне

вдруг захотелось танцевать, я не знала, как еще могу выразить переполнявшую меня

любовь, казалось, она сейчас выльется через край. Я вскочила, обводя счастливыми

глазами пристально наблюдающую за мной толпу посетителей, этих насмешников, и в

каком-то экстазе предложила: «Я хочу танцевать! Здесь, на этой сцене, где мой

Есенин читает свои стихи! Перед этой публикой! Я хочу, чтобы все видели, как я

танцую!». Но Есенин не позволил мне. Я была в отчаянии, и слезы брызнули из моих

глаз: «Но почему? Почему, ангел мой? Почему?». Он продолжал молчать. Притихла и

толпа этих язв, его поклонниц, которые, наверняка, каждая внутри себя

торжествовала в этот момент.

Среди сонма юных прелестниц я вдруг заметила

одну, нагло смотрящую прямо мне в глаза. Высеченное словно из камня лицо: тонкий

нос, длинные сросшиеся черные брови, изогнутые губы и шапка тяжелых пушистых

черных волос – было в ее облике что-то восточное. Эта особа глядела презрительно

и иронически, улыбаясь и не сводя с меня своих огромных миндалевидных очей.

Есенин вдруг подошел к ней и что-то сказал. По ее мимике и движениям я поняла,

что они знакомы давно и что эта маленькая хищница влюблена в него. Меня

захлестнуло волной ревности. Я с трудом сдержалась, чтобы не вцепиться в ее

самоуверенное лицо прямо на месте. Срывающимся от волнения голосом я позвала

Сергея, и когда он оторвался от этой черной гадины, сказала, что хочу уйти. По

пути домой я несколько раз пыталась выведать у него, что это за девушка, но он

сделал вид, что не понимает, о чем я говорю. Меня долго еще преследовал этот

презрительный взгляд.

Надо признать, я действительно была очень ревнивой.

Часто Сергей оставался у меня ночевать, и тогда я была на седьмом небе от

счастья, представляя, что мы вместе живем, однако утром, в каком бы состоянии он

не был, он обязательно шел домой, на Богословский, к Мариенгофу, и ничем и никак

нельзя было его удержать. Кстати, этот длинный, красивый и манерный Мариенгоф,

кажется, невзлюбил меня с первой встречи. Я часто замечала на себе его ленивый,

презрительно-насмешливый взгляд. Думаю, он завидовал Сергею и говорил ему обо

мне много гадостей.

Бывали в то время и страшные для меня вечера, когда

Есенин не появлялся. О, я до сих пор помню эти ужасные и бесконечные пьяные

ночи, полные пустоты и разврата, в которых я топила свою неизбывную тоску, когда

чужие объятия всегда готовых и услужливых друзей не могли мне заменить Его, как

мертвая электрическая лампа никогда не заменит живительный солнечный

свет.

Холодная постель, холодный пот, бешено стучащее сердце, бешено скачущие

мысли: где он, с кем он, что с ним, здоров ли, весел ли. Наверное, мое волнение

казалось ему излишним, но потеря моих несчастных детей, моих бедных ангелев,

сделала меня очень мнительной и навязчивой. Я боялась, что после одной из таких

ночей он просто не вернется. Каждое утро после отсутствия Сергея я посылала на

Богословский записку, требовала, чтобы туда пошел Илья Ильич, а часто и сама

наведывалась в эту холостяцкую нору, чем приводила Сергея в бешенство, но дулся

он все же недолго – ему такая забота нравилась. Он был, в сущности, очень

одинок. Мариенгоф в это время откровенно потешался над ним и надо мной. Но мне

было все равно – любовь не стоит ничьих насмешек. «Und doch, welch Gl ck,

geliebt zu werden! Und lieben, G tter, welch ein Gluck!».

Как-то перед

Рождеством Есенин исчез. Я не находила себе места. Когда уже не осталось сил для

рыданий, порядочно измучивших меня, я молча осушала стакан за стаканом, пока,

наконец, не погрузилась в беспокойный сон. Наутро я, как водится, послала

записку к Мариенгофу – ответа нет. В мгновение ока собравшись, я поспешила на

Богословский сама, но Сергея не было и там, и ночевать он не приходил.

Трудно

описать, что я почувствовала в ту минуту – какую-то страшную обреченность и

беспомощность, как будто я была надоевшей марионеткой, нити которой обрезал

заскучавший хозяин. Мир мой погрузился во тьму – солнце ушло с небосклона.

Неужели он встретил другую?! Неужели вот так, за одну лишь ночь, он полюбил

какую-то юную и глупую девицу? Что она такое?! Я могла дать ему многое, я могла

бы дать ему все! Я могла бы бросить мир к его ногам!

Не помня себя от слез, я

бросилась искать его везде, где он обычно бывал. Представляю, что думали обо мне

его друзья и знакомые, увидев меня растрепанную с потекшим гримом и отчаявшуюся,

но мне было плевать на них. Я не могла так просто потерять его, отдать его

чужой. Я обзвонила и обходила все, что можно, но Сергея нигде не было. В

изнеможении я вернулась домой и напилась снова вдрызг.

Ночью мне приснился

кошмар – как будто пришел Сергей, идет по бесконечным покоям дворца, но меня не

видит. Я под ноги бросаюсь к нему, заламывая руки, но он продолжает идти твердой

поступью, уставившись невидящим взглядом куда-то в пустоту. Я тяну его, тормошу,

плачу – все бестолку. Он идет куда-то своей дорогой. И только потом я замечаю на

его шее странные алые борозды. Проснулась я от собственного крика. Сбежались

Ирма с Жанной. Со мною сделалась истерика. Пришел доктор, мне дали какие-то

капли. Я то и дело спрашивала, нет ли вестей с Богословского. Так прошло еще два

дня. Все это время я, словно в бреду, призывала Сергея. Когда-то также я

призывала своего Лоэнгрина, отца моих детей, когда не в силах была справиться с

горем и стояла на краю гибели – тогда он меня услышал и пришел. На четвертый

день пришел Есенин. Он смущенно, как ни в чем не бывало, улыбался, пытался

шутить. Слезы облегчения градом полились из моих усталых глаз. Я более ничего не

хотела – только видеть его перед собой и знать, что он жив и здоров.

Глава 5

Надя

Я не был у Изадоры четыре дня. Вернувшись в свою комнату в квартире

Мариенгофа, обнаружил кучу записок от нее – все примерно одного и того же

содержания: мол, не может спать, не находит себе места, беспокоится, все ли в

порядке, и что все это продиктовано не слепой любовью, а материнской

заботливостью и преданностью. Тон посланий, как и сама их писательница,

пронизаны были наивысшей степенью экзальтированности. Такая уж она была.

Я

понимал, что потеря детей наложила на ее характер сильный отпечаток, иногда ее

трогательное волнение мне льстило, но часто мне хотелось вырваться из-под ее

всепоглощающей опеки и бежать, куда глаза глядят, что я, собственно, и делал. Ее

любовь меня душила, но долго я без нее тоже не мог. Эта женщина обладала надо

мной какой-то чудовищной властью. Я, может, и рад был бы вырваться из ее

любовных оков, но был не в силах.

Пребывая в трезвом расположении духа уже

сутки, я решил наведаться к ней вечером, а пока принялся за одно из своих

любимых занятий: сел на полу и рассыпал кругом бумажные квадратики, на которых

были написаны всякие разные слова, совершенно друг с другом не связанные. Я брал

по одной бумажке справа и слева от меня, а потом смотрел, что получается. Такая

игра забавляла, помогая иногда найти какую-нибудь неожиданную метафору, которая

мне самому в голову вряд ли могла придти. В этот раз выпало: «синий» и «осень»,

«дерево» и «плачет», «розовый» и «снег», «лист» и «горит», «осень» и «жует». За

этим меня и застал Илья Ильич, робко постучавший в

дверь.

– Войдите! – кричу я.

Осторожно просунув голову, он

заходит в комнату весь.

– Смотрите! – говорю. – Как

замечательно получается! Такие неожиданные сочетания!

– Хм, а зачем вам

это нужно? Ведь это чистая механика! – удивился он.

Я лишь в ответ

рассмеялся, смешал бумажки и вскочил с пола: «Вы за мной? Я еду с вами! Вы на

извозчике?».

Изадора встретила меня в газовом пеньюаре, отделанном

золотистыми кружевами. Я изумленно смотрел на нее и не мог узнать: лицо ее

потемнело и осунулось, круги залегли под мертвые безжизненные глаза, резко

обозначились морщины. Она выглядела очень подавленной. Мне вдруг стало так жаль

ее, что я бросился к ней навстречу и крепко сжал в объятиях. Изадора несколько

секунд стояла, не шелохнувшись, а потом вдруг затряслась в беззвучных

рыданиях.

– Изадора! Ну же?! Перестань! Стоп! – нежно шептал я ей,

утешая и гладя ее блестящие волосы с малиновым отливом. – Не плачь! Я

пришел. Есенин пришел.

– Da-da, – поспешно закивала она, продолжая

всхлипывать. – Prishyol. Isadora odin. Isadora plakat.

Я тихо улыбнулся

и погладил ее волосы – она всегда так смешно коверкала русские

слова.

– Ты, я, вместе – сказал я ей, тыча рукой себе в грудь и

показывая на нее.

– Vmeste, – прошептала она.

Она взяла в свои

ладони мое лицо и принялась осыпать его поцелуями. На какой-то миг я смутился:

«Изадора, чай?», но она, не слушая меня, крепко схватила под локоть и уже тащила

в спальню. В этот вечер она предстала просто бешеной фурией. Изадора и так была

ненасытной любовницей, но сегодня она превзошла себя саму – с меня сошло семь

потов. Видимо, за дни моего отсутствия она накопила в себе необъяснимые

громадные силы для любви и решила их в одночасье использовать. Иногда мне

казалось, что это не я ей командую, а она мной, однако эти мысли быстро

пропадали или же я сам гнал их от себя, не знаю…

После неистовых соитий она

любила поговорить, уютно положив на меня руки. Могла говорить часами, хотя я

понимал из ее потока речи не больше десятка слов. В этот раз она, надув губы,

словно маленькая девочка, тормошила меня с вопросом: «Isadora odna. Essenin gdje

bil? Mmm? Gde bil?». Я улыбался, прятал глаза, пытался отвлечь ее ласками, но

она не унималась. Да что с ней?! Неужто вздумала меня ревновать?! С Зинаидой –

своей второй женой – я расстался как раз из-за сумасшедшей ревности, которой она

меня опутала. Как-то я заночевал у приятеля, а вернувшись домой, получил от нее

в пылу ссоры поленом по голове. Больше она меня не видела.

«Если начнет

контролировать – сразу брошу!» – подумал я. Некоторое время я сдерживал

подымавшуюся из глубины души ярость, но потом меня вдруг как обожгло, я вскочил

с кровати и заорал: «Ты мне не жена!».

Не помню, какое у нее было лицо, но

уже секунду спустя я слышал виноватый шепот: «Prosti, Serоgenka! Prosti! Lublu

tebja! Lublu, Serоgenka!».

Эти три дня, что меня не было, я провел у

Коненкова – зашел на один вечер, а остался на три дня. Такое бывало довольно

часто. Бородатый пан сначала заехал за мной вместе с Надей Воль-пин. Я был очень

рад ее видеть, поскольку в последнюю нашу встречу мы сильно поссорились, и я уж

думал, что навсегда. Коненков не знал, что мы знакомы и кинулся представлять ее

мне: мол, замечательная девушка, английский знает. Но я не дал ему закончить и

задушил Надю в своих объятиях, повергнув скульптора в страшное изумление: «Ну,

молодец, отбросила обиду!». Я очень уважал ее – она была не похожа на остальных

женщин. У нее был острый ум и не менее острый язык, маленький вздернутый носик и

цепкие глаза-пуговки. Я стал ее первым мужчиной. Почему она выбрала меня?

Любила?

Я заграбастал ее и не хотел отпускать от себя ни на минуту. Мы

уселись на диван.

– Вина? Вина будете? – спрашиваю.

– Нет,

мы уже заложили фундамент в «Стойле», – смеется Надежда и сверкают ее

черные пуговки-глаза.

– Как же вы встретились? – удивляюсь я, не

понимая, почему же Коненков не знал о нашем знакомстве с Надей.

– Да я

Сергею Тимофеевичу с английским помогла. Журналисты его одолели. А вообще мы с

ним и раньше виделись.

– Ах, с английским! Да, Сергей, –

поворачиваюсь я к бородачу. – Она, брат, переводчица. Да еще и стихи пишет!

Недурственные!

– Стихи? – бурчит Коненков. – Женщинам стихи

писать ни к чему! Вот он, – говорит, тыча в меня пальцем. – И за себя

и за вас все выразит! А женщины писать не должны! Они для другого

созданы.

Смеемся. Коненков насупился.

– Надя, а вы все-таки прочтите

ему свои стихи», – решаю я вступиться за нее. – Ты послушай – она

хорошо пишет. И не по-женски!

– Посвящается Рюрику Ивневу, –

торжественно начала Надя.

Я прячу улыбку – Ивнев известный

содомит.

– Ивневу? Ивневу не надо посвящать! – разгорячено

перебивает ее Коненков.

– Знаю, все знаю, но что поделаешь… Сердцу не

прикажешь, – продолжает разыгрывать Надя.

– Ивнев… Он же… –

смолкает на полуслове бородач.

– А вот я, бедная девочка, посвятила

стихи Рюрику Ивневу!

Не пленяйся бранной славой,

О, красавец

молодой,

Не кидайся в бой кровавый

С карабахскою

толпой!

Читает «Из Гафиза».

– Ну что, не стоило писать,

скажете? – насмешливо спрашивает Надя.

– Ну, очень мило, –

тянет Коненков. – Но все же, не надо вам писать. Есть Есенин – вот он пусть

и пишет.

Я не выдерживаю и спрашиваю его: «Сергей Тимофеевич, а ты Пушкина

признаешь?»

– Пушкина? Хм, Пушкин – это Пушкин!» – уважительно гудит

Коненков.

– Так она ведь тебе Пушкина прочитала! – говорю

я.

Бородач растерянно замолчал. А мы сидим, потешаемся, точно дети малые. Но

Коненков никогда не обижался.

Потом вдруг скульптор остановил на Наде взгляд

и предложил ей позировать обнаженной: «Отличная будет скульптура! Не бойтесь. Я

вас не обижу. Ну, хотите, вот и он будет тут же сидеть», – показывает на

меня.

Я закипаю от ревности, а Надя смеется: «Лучше уж свою жену приставьте

дуэньей! Нет, я не могу. Я и братьям никогда не позирую, сколько ни просят. Для

меня это пытка».

Потом мы еще о чем-то говорили, спели несколько песен. Я

помню, как Надя вышла из-за стола и пошла на кухню. Я неслышно подошел к ней

сзади – она умывалась ледяной водой – и обнял ее. Уткнулся носом в ее душистые

волосы и крепко прижал к себе. Вот так бы и стоял целую вечность! Чувствую, что

она сопротивляется, пытается отстраниться от меня. Отпускаю. Она поворачивается,

я смотрю ей прямо в глаза: «Мы так редко вместе. В этом только твоя вина…

Да

и боюсь я тебя, Надя! Знаю: я могу раскачаться к тебе большою страстью!». Она

молчит, потупив взор. Я нежно беру ее за подбородок и поднимаю ее лицо, шепчу:

«Только обещай, пожалуйста, что не будешь позировать Коненкову. Ни в одежде, ни

без…». На секунду ее глаза расширились от удивления, а потом засмеялись.

Эх,

Надя, Надя… Не любил я тебя, прости. В моей жизни было много женщин по

надобности мужской, по требованию бренного тела. Надя была одной из

таких.

Помню новый 1921 год. Выступление Изадоры. Затем званый ужин.

Шампанское и вино широкой полноводной рекой захлестнули и сбили с ног. На

празднике была вся Москва, не вру. Мне там быстро наскучило – все эти напыщенные

речи, глупые и пошлые поклонники, Изадора в роли царицы мира. Я сбежал к Жоржу

Якулову. Потом вспомнил про Мариенгофа с женой и решил выручить их из лап моей

античной церберши. Захмелевший и уже мало что соображающий звоню на Пречистенку,

прошу позвать Мариенгофа или Мартышона, зову к Жоржу. Здесь все по-бедному, но

тут мне спокойнее, привычнее что ли. Уютно потрескивает печка. Водка,

галдеж.

Скоро приезжает Толя с Никритиной, с порога наперебой рассказывают,

что с трудом удалось вырваться с масштабной оргии. Изадора уже надралась

шампанского. Не успели они раздеться – стук в дверь. Ба, голос Изадоры!

Выследила! Ну, чистый шпик! А вопли-то! Фурия! Пьяная фурия! Я, наученный

опытом, приехав к Жоржу, сразу просил предупредить соседей, что меня тут нет. Уж

я-то Изадору знаю! Из-под земли достанет! Ух, с таким бы характером да фронтом

командовать! Сидим как мышки, вжались в кресла и превратились в одно большое

ухо. Похоже, ушла. Мда-а-а, не спрячешься от тебя, Дунька, не скроешься…

Глава 6

Переезд

«Смотрите, Илья Ильич! Это для Езенин! Он теперь так обрадуется, что у него

будут часы!» – взволнованно сказала я Шнейдеру, вернувшись однажды домой и

показывая на ладони большие карманные часы. Часы были замечательные: от Павла

Буре, золотые, пухлые, с белым циферблатом и тоненькими изящно вытянутыми

циферками и стрелками. Мне не терпелось подарить их моему ангелю – он вечно

опаздывал куда-то, спешил, а теперь всегда мог возвращаться ко мне

вовремя.

Так, осталось теперь только вложить фотографию. Я выбрала карточку,

где была юной, свежей и улыбалась. Чудесно! Вырезав фотографию по кругу, я

вложила ее под заднюю крышку и торжественно понесла часы Есенину. Видели бы вы

его лицо! Ребенок, настоящий ребенок! Я засмеялась от умиления и взъерошила его

золотые волосы – такой огонь светился в его мальчишеских глазах, будто подарили

ему вкусную конфетку. «Ха-ха-ха! Езенин помнить Изадора!» – сказала я, показывая

то на себя, то на него. Открыв крышку часов, он радостно посмотрел на меня,

потом снова на мою карточку, затем опять на меня. Вдруг обнял и крепко

поцеловал. Я была счастлива. Я чувствовала себя матерью, сделавшей любимому сыну

долгожданный подарок. Есенин беспрестанно вытаскивал часы из кармана и клал

обратно: «Так, который час?». Потом, закусив губу, снова доставал часы, открывал

заднюю крышку и ласково шутил: «А тут кто?».

Он все чаще и чаще оставался у

меня. Я знала, что своего угла у него нет – житье на Богословском стало его

тяготить. Он ночевал у друзей и случайных любовниц. Такое положение вещей не

могло меня устроить, и я постоянно уговаривала его переехать ко мне. В конце

концов, он согласился.

Сергей вставал обычно очень поздно, так как ложились

мы глубокой ночью. Я подарила ему дорогое душистое мыло и хороший парфюм. Бедный

мальчик – он, наконец, мог позволить себе пользоваться одеколоном и пудрой.

Шелковые локоны его теперь восхитительно пахли тонким ароматом французских

духов. Он пил ароматный свежезаваренный чай из своей любимой золотой чашки,

читал. Эту чашку, как и всю посуду, принес мне Илья Ильич. Коллекционная

«кузнецовская» чашка тончайшего фарфора – ослепительно белая внутри и сияющая

рифленым золотом снаружи. Есенин гордо восторгался ее необычайной легкостью и

тонкостью фарфора: «Вот все говорят: китайский фарфор, французский! А

посмотрите, каков наш, русский!».

Утром он садился за мой письменный стол и

подолгу смотрел куда-то мечтательным взглядом, потом вдруг вскакивал и начинал

мерить комнату нервными шагами, затем снова шел к столу, брал чистый лист и

начинал писать мелкими отдельными буквами, похожими на зерна.

Целыми днями я

занималась своей школой и детьми. Есенин очень любил детей. Всегда у него

светилось лицо, когда он видел их маленькие мордашки. Среди учениц у него была

любимица, он прозвал ее Капелька. Как-то я спросила у Сергея, есть ли у него

дети. С трудом поняв, о чем речь, он выхватил из кармана бумажник и показал

фотографию двух малышей – мальчика и девочки. Девочка постарше, светленькая,

мягкостью лица напоминающая Сергея, а мальчик темненький и совершенно непохожий

на отца.

«Les enfants adorables!» – воскликнула я, и слезы брызнули из моих

глаз. Есенин несколько секунд растерянно смотрел на меня, не зная, что делать, а

потом крепко обнял. Он покрывал поцелуями мое лицо, шею, руки. Мне стало легче.

Я прервала его и благодарно заглянула в глаза. Как странно и как прекрасно! Я

могла несмолкаемо говорить о своих идеях, танцах, любви, но с ним, этим

маленьким русским пастушком, не знающим ни одного языка, мне не нужны были

слова. Он понимал каждое движение моей души.

Очень часто Сергей куда-то

исчезал, не говоря ни слова, что меня жутко раздражало. Конечно, он знал, что

если скажет мне об этом, то я попытаюсь его остановить. Я никогда не ложилась

спать без него, даже если он приходил под утро. В такие вечера Морфей охватывал

наш дом, учениц, уютно свернувшихся в своих кроватках, моих верных служанок. Я

же читала, прислушиваясь к каждому нечаянному шороху. И тогда возвращался вдруг

Есенин с огромной гудящей, ревущей и кричащей оравой пьяных друзей. Я так любила

этот момент – словно солнце вышло после бури и своим теплым и живительным светом

озарило все вокруг! Перебудив всех, он бешено несся по мраморной лестнице с

воплем «Изадора, кушать, кушать!». Бедной Жанне приходилось вставать к плите и

печь блины или расстегаи. Всегда с собой компания приносила гармонь. Сергей

никогда не мог спокойно пройти мимо этого инструмента, и даже когда видел на

улице гармониста, обязательно он в следующий миг оказывался уже у Есенина дома.

Сам Сергей очень любил играть и делал это хотя и лихо, но довольно неумело. Зато

пел он прекрасно – часами мог сидеть и тянуть какие-нибудь красивые печальные

народные мелодии. Я его друзей не выносила, считая большинство из них любителями

поживиться за чужой счет. Если он не пил сам – а пил Есенин тогда мало, хмелея

уже после первой рюмки – то всегда платил за всю компанию и в такие минуты

деньгам счета не вел. Дружки его постоянно ему что-то нашептывали и даже на

Пречистенке смеющимся взглядом косились в мою сторону, пользуясь тем, что я не

понимаю русского. Но уж лучше пусть они будут здесь, при мне, чем Сергей будет

пропадать с ними где-то, а я буду страдать и мучиться, не находя себе

места.

Очень часто мы ездили в гости к скульптору Коненкову – импозантному

бородачу. Он жил в одной огромной комнате, сплошь заставленной его причудливыми

деревянными скульптурами из поленьев. Здесь Сергей, казалось, чувствовал себя

лучше всего. Он часами читал стихи, а Коненков мирно продолжал работать. Затем

бородач приносил немного водки, черного хлеба и колбасы, и начинался скромный,

но душевный пир. Я тоже любила Коненкова, он не раз заезжал и к нам, на

Пречистенку. Уговаривал меня позировать и слушал мои истории о Родене – моем

большом друге.

В сущности, жили мы довольно мирно, хотя мир этот существовал

только до той поры, пока того хотел сам Сергей. Он бывал очень раздражительным,

и причину его раздражения подчас невозможно было понять. Он мог сидеть спокойно

за столом, уставившись, как обычно, в пустоту, а потом вдруг вскакивал как

пружина и яростно ударял по столу кулаком, а на все вопросы отмахивался и уходил

в себя.

Как-то разгорелся между нами дикий скандал. Есенину кто-то позвонил.

Я тихонько подкралась, неслышно ступая по мягким французским коврам, но успела

услышать из всего разговора только его короткий ответ: «Еду!». Он огляделся по

сторонам в поиске одежды и стал собираться. Внутри меня все заклокотало. Я

поняла, что сейчас он снова исчезнет с кем-то из своих дружков, и, ни секунды не

раздумывая, решительно вошла в комнату:

– Sergej! Kuda ti?

Он

повернулся и недоуменно посмотрел на меня:

– Изадора, дарлинг, шерри,

милая, у меня дела. Де-ла!

Видно была, что ситуация ему была крайне

неприятна, и он с трудом сдерживался, но я решила настоять на своем в этот

раз:

– Sergej, njet! Ja hochu ti zdes! Zdes!

Есенин вдруг побледнел,

потом побагровел. Синие глаза его подернулись стальной дымкой, и он бешено

закричал:

– У меня дела! Де-ла! Я ухожу! Адье!

Я вцепилась в его

локоть мертвой хваткой и умоляющим голосом со слезами

пролепетала:

– Njet, Sergej Alexandrovitch! Njet! Ja lublju tebja! Ja

hochu ti bit zdes!

Он яростно оторвал мою руку и с силой оттолкнул меня так,

что я отлетела к стене. Я даже не почувствовала боли от удара и с новыми силами

подлетела к нему, собираясь повиснуть на его локте. Он заметил мое движение

навстречу и выставил вперед руки, как бы защищаясь, и собираясь снова толкнуть

меня. Потом вдруг нащупал карман, выхватил подаренные мною золотые часы и

швырнул их в стену, в нескольких сантиметрах от меня, с ужасным воплем: «Адье!».

От страха у меня перехватило дыхание. Тут дверь внезапно распахнулась, и в

дверях показалась голова Ильи Ильича. Я с облегчением вздохнула – Сергей всегда

очень уважал Шнейдера и не позволял себе в его присутствии никаких вольностей.

Однако на этот раз Есенина было не остановить. Он никак не мог успокоиться и

крутился на месте, озираясь вокруг в поисках подходящего предмета, чтобы снова

запустить его в меня. Пригвожденная к месту, униженная и оскорбленная, я не

могла пошевелиться. Сквозь слезы расплывалась передо мной фотокарточка,

выскочившая из укатившегося золотого кружка. Мне вдруг показалось, что это очень

символично, и наша любовь разбилась, как эти золотые часы. Тут я вышла из

оцепенения и увидела, как Илья Ильич куда-то потащил Есенина. Послышался звук

шумящей воды. «А, душ! – догадалась я. – Да, душ его

охладит».

Вошел Сергей. Он приглаживал мокрые взъерошенные волосы рукой и

улыбался. Кажется, Есенин знал о силе своей улыбки, то, как она действует на

людей. Потом он рванулся к фотокарточке, поднял ее, помедлил секунду и вдруг

припал ко мне, обнимая. Я погладила его по голове и с испугом посмотрела на

вошедшего Илью Ильича: «Холодная вода? Он не простудится?». Шнейдер молча

покачал головой и, успокоившись, что Есенин утихомирился, вышел. Этот вечер

Есенин провел со мной. Я одержала победу, но ее горький вкус еще долго бередил

мою душу…

Глава 7

Адьо, Изадора!

Я переехал к Изадоре. На Пречистенке у меня была иллюзия своего угла, уюта и

покоя, к которым я так стремился. Дом был полон детей, и их смех и радостные

крики будили во мне жажду жизни. Изадора возвращалась после своих занятий

возбужденная и веселая, рассказывала о маленьких подвигах своих юных учениц.

Такую Изадору я боготворил и готов был любить вечно. Но была еще и другая

Изадора. Она хищно выжидала, когда розовый закат догорит и истлеет, а на землю

опустится кромешная тьма. Вечерами мы редко бывали одни – особняк кишел гостями,

поклонниками, случайными незнакомцами, приехавшими вместе с ней после

выступления. Каждый вечер она много пила, незаметно накачиваясь превосходным

шампанским, и взгляд ее грустных глаз с опущенными по-собачьи уголками

становился осоловелым и блудливым. Каждый вечер она продолжала свои танцы перед

жаждущей публикой дома, иногда забываясь, и тогда все ее движения пронзала такая

кричащая, грубая и вульгарная похоть, что мне становилось невыносимо смотреть на

нее. Одряхлевшая греческая богиня требовала новых жертв. Как-то она совсем

очумела, и на глазах у всех поцеловала в губы какого-то смазливого юнца. Я с

величайшим трудом сдержался, чтобы не ударить ее, и, быстро, собрав нехитрые

пожитки, исчез в темной беспокойной Москве, бросив: «Адьо, Изадора!». Вторые

роли мне играть еще пока не приходилось.

Утром, как и всегда в таких случаях,

приехал вездесущий Илья Ильич с запиской от нее. Каждый раз, уходя от Изадоры, я

уходил навсегда, но каждый раз возвращался, влекомый угасающим шлейфом ее славы,

ее материнской заботливостью, нежностью, лаской. Я возвращался не сразу, пытаясь

преподать ей урок, но она настигала меня и глядела своими синими коровьими

глазами, опускалась на колени, обнимала, рассыпая красную медь своих волос, и

шептала: «Moj angel! Ljubluj tebja! Vernis!».

Зимой Мариенгоф и Колобов

позвали меня в Персию, знали, чертяки, что я давно мечтал попасть туда.

Соблазнительно описывали все прелести путешествия, и я, в конце концов,

согласился. Забегая вперед, скажу, что ни черта из этой затеи не вышло. Перед

поездкой я позвал к себе на Богословский Надю проститься. Она была серьезна и

молчалива. Я нежно обнимал ее и чего-то ждал, какого-то знака, движения души, но

сердца наши молчали. Когда она уходила, я взял ее ладони и поцеловал каждую в

самую середину: «Вернусь, другой буду!». Надя удивленно подняла на меня глаза.

«Жди!» – добавил я и проводил ее к дверям. Тогда мне казалось, что я смогу

перехитрить судьбу.

Ехать должны были в вагоне Миши Почем-Соль. На поезд я

опоздал из-за истерики Изадоры, которую она мне закатила, узнав, что я уезжаю. В

последний раз зарекаюсь докладываться ей. Миша высадил Леву, чтобы тот забрал

меня, и мы уже вместе догоняли вагон в Ростове. В этот дрянной и грязный

городишко попали мы только через неделю. Я отправил оттуда гневное письмо Толе,

проклиная его за то, что он втянул меня в эту историю, и себя, дурака, что

послушался. Хотел, было, ехать дальше, да плюнул и послал все к черту,

заявившись на следующий день в Москву.

К Изадоре, конечно, сразу не пошел, а

загулял на несколько дней. Она меня заездила так, что я все больше походил на

изнасилованного. Спасу от нее не было никакого – шагу не ступить. А уж как она

была ненасытна в любви – даже пьяная вдрызг все требовала и требовала ласк.

Иногда мне казалось, что ей кроме моего молодого и крепкого тела и ничего не

надо вовсе. Я иногда даже притворялся пьяным, только чтобы отстала от меня. Но

ничего не мог с собой поделать и возвращался снова и снова, порвав с ней в

который раз. Приворожила меня что ли?! Она замкнула для меня весь мир на себе –

ничего кругом не видел: только ее жадные сладострастные ноздри, опущенные уголки

глаз и извивающуюся змею рта. Меня пугала эта любовь. Да и любовь ли

это?

Помню, встретился случайно с Мишкой – Ликой Стырской – на Страстной

площади. Уже давно я не виделся с друзьями – в окружении были одни лишь пропойцы

и лицемеры. Нежданной встрече этой очень обрадовался. Мы остановились

поговорить. Лика держала в руках букет подснежников. Я удивленно смотрел на

цветы и не мог поверить, что уже февраль, что уже скоро ноздри будет рвать

бешено-пьянящий запах юной весны. Все это время я прожил словно в бреду, не видя

настоящей жизни в череде пьяных и безжизненных ночей с Изадорой. Мишка,

удивленно перехватив мой взгляд, протянула мне букет. Я улыбнулся, взял цветы и

произнес: «Не выношу цветов». Пока мы шли до ее дома, я оборвал подснежники один

за другим, а потом подбросил корешки в воздух.

На Пречистенке было тихо. Изадора вела уроки. Я быстренько собрал сверток –

рубашки, кальсоны, воротнички и, обведя прощальным взглядом стены особняка,

ушел. Поздно вечером я зашел к Кротким и попросился у Мишки на ночлег: «Изадора

меня везде ищет. Можно у вас остаться? Я не хочу возвращаться, я ушел навсегда».

Она стала что-то говорить про печку, про нетопленую комнату, но мне было все

равно: «Ничего. Я накроюсь пальто, и будет тепло. Не хочу на Пречистенку. Все

постыло».

– Что случилось, Сергей? – участливо поинтересовалась

Лиза.

– Не знаю, Мишка. Такого со мной никогда не было. У Изадоры надо

мной какая-то дьявольская власть! Когда ухожу, думаю, что не вернусь, а уже на

следующий день или через день иду к ней снова. Иногда мне кажется, что я ее

ненавижу. Она ведь чужая! Зачем я ей? Зачем ей мои стихи? Она хочет быть моей

женой, а мне смешно. Зачем мне она? Я люблю Россию, коров, крестьян, деревню, а

она – греческие вазы. В греческих вазах мое молоко скиснет.

– Почему ж

ты не уйдешь совсем, не найдешь в себе силы уйти? – робко спросила

Лиза.

– Черт его знает. Она меня любит, и меня так трогают ее слезы и ее

забавный русский язык. Мне с ней хорошо, она очень умна. Когда мы сидим одни и

молчим, мне так спокойно рядом с ней. Когда я читаю ей стихи, она их понимает.

Ей-Богу, понимает. Своей интуицией, любовью.

– А ты-то что? Любишь

ее?

– Не знаю, Мишка. Но я с ней не из-за славы или денег, как про меня

шепчут завистники. Нет, я плюю на это! Моя слава больше ее! Я – Есенин! Денег у

меня было много и будет еще много! Да, она стара, но мне интересно жить с ней!

Знаешь, она иногда совсем молодая, моложе некоторых невинных прелестниц. После

нее молодые мне кажутся скучными – ты не поверишь!

– Но почему же ты

бежишь от нее, Сергей?

– Не знаю. Вот не знаю. Иногда мне хочется

разнести все в этом проклятом особняке. В пыль разнести! И ее тоже!

– Но

почему же? Почему? – воскликнула Лиза.

– Почему? Иногда мне

кажется, что ей наплевать, кто я, что я – Есенин, русский поэт. Что ей нужны

только мои глаза, волосы и моя молодость, которой она упивается. Иногда мне

кажется, что она терпеть не может Россию. Я хочу писать стихи, а она танцует и

знаменита. Почему? Что в ее танцах? Допустим, это искусство, но я нахожу его

смешным. Я не понимаю его! Мне неприятно слышать, что ей аплодируют в театре.

Нерусское это искусство, потому я его и не люблю. Я – русский. Я люблю

Камаринскую! Э-э-эх, да что там! Ну, будет! Спать.

Наутро после этого

откровенного разговора я рано проснулся и, увидев, что хозяева еще спят,

тихонько ушел. Я вернулся на Пречистенку.

Глава 8

Ревность

Моя страсть к Сергею росла с каждым днем. Я прощала его исчезновения и уходы

«навсегда». В душе я знала и чувствовала, что он вернется. Мой бедный мальчик

тоже любил меня, хотя сам сопротивлялся этому и не верил в свою

любовь.

Однажды я написала кусочком мыла, лежащим на мраморном подоконнике –

там его оставили Сергей и Илья Ильич после своей шутки, когда они изобразили на

зеркале расходящиеся линии, как будто зеркало треснуло – «Я лублу Есенин»,

по-русски. Я помню их лица, и как они удивленно переглянулись. Есенин взял у

меня мыло и, проведя под моей надписью черту, быстро написал: «А я нет». Я

печально отвернулась. Мне не хотелось в это верить. Тогда Илья Ильич попросил у

Сергея кусочек мыла и снова подвел черту под его надписью, затем нарисовал

сердце, пронзенное стрелой, и подписал: «Это время придет». Я не стирала эти

надписи, пока мы не уехали в Берлин. Накануне отъезда Сергей сам стер их и

написал: «Я люблю Изадору». Это был один из самых счастливых моментов в моей

жизни.

Я всегда боролась за свою любовь. Пытаясь оградить Есенина от невзгод

и проблем, случайных друзей и тяжелых переживаний, возможно, я и перегибала

палку, но мне тогда казалось, что я имею на это право, что я потом и кровью

заслужила свое счастье. Каюсь, ревность моя не знала границ. Впрочем, Сергей

тоже был слишком ревнив – в этом мы были похожи.

Я помню, как однажды мы

гуляли с Есениным по весенней Москве. В воздухе был разлит уже пьянящий запах

молодого июня. Город стоял зеленый, шумный, радостный. Казалось, что каждое

живое существо спешило поделиться своим восторгом из-за прихода лета. Мы брели

рука под руку по Садовой и молчали. Я гордо вышагивала по мостовой, а мой ангель

весь в своих мыслях и мечтах шел рядом. Вдруг его кто-то окликнул. Он не сразу

обернулся, вырвавшись из своих, одному ему известных, дум. Я ее сразу узнала:

эта девушка – Лика – была одной из немногих посетительниц «Стойла», что знала

немецкий. Мы с ней тогда мило поболтали. Сейчас она была не одна. Лика

представила своего мужа и напомнила, что я обещала заглянуть к ней в гости. «Да,

да, конечно, я с радостью зайду к вам», – сказала я, глядя на Сергея. Она

перевела ему наш разговор. Есенин, нахмурив брови, сказал ей, что мы должны

зайти к Мариенгофу. Да, действительно, мы должны были зайти к Мариенгофу и его

Никритиной.

– Ну, так пойдемте все вместе! – предложила я, и мы

отправились на Богословский.

Мне так не хотелось снова идти туда, куда я

приходила так часто, не дождавшись Сергея дома. Мне было неприятно осознавать,

что эти комнаты были свидетелями столь многих холостяцких тайн. Даже воздух

здесь, казалось, был пронизан секретами и адюльтерами. Я ревновала.

Сесть нам

всем пришлось на кровать, в комнате был единственный стул, да и тот занят

какими-то вещами. Хозяйка комнат, Никритина, которую Есенин прозвал Мартышкой –

и не зря, так как она действительно была очень верткой и некрасивой – разливала

чай. Сергей весело болтал что-то об Америке, о нашей предстоящей поездке туда, о

своих планах, а я, задумчиво слушая его звонкую речь, из которой я выхватывала

отдельные слова, украшала его локоны букетом ландышей со своей груди, пытаясь

сделать что-то наподобие венка, которыми украшали себя греческие боги.

Получилось красиво. Есенин положил голову Лике на плечо и воодушевленно принялся

рассказывать, что собирается читать доклады об имажинизме в Европе. Меня

передернуло. «Неужели между ними что-то было?» – пронеслось у меня в

голове. – «Но она же вроде бы замужем!» Усилием воли я заставила себя

успокоиться. Тут Лика начала вытаскивать из волос Сергея ландыши, один за

другим, снова собирая их в букет. «Это она специально?! Что она делает?!» Меня

вдруг захлестнула волна безумной ревности и накрыла с головой. В слепой ярости я

вскочила и набросилась на нее, оттаскивая ее руки от головы

Сергея.

– Ах, ты грязная стерва! Сука! Тварь! Убери от него руки! –

истошно вопила я на своем родном английском. Стоявший рядом Есенин побледнел и

ответом мне стали его две звонкие пощечины. Меня словно окатили ледяной водой. Я

судорожно вздохнула. Плечи мои тряслась, словно в горячке, а рот искривился и

застыл. На полу валялись растоптанные ландыши. Виновница сцены убежала в другую

комнату, куда тут же вихрем понесся Мариенгоф. Внезапно, словно опомнившись,

нахлынули слезы и ручьем полились из моих глаз. В эту минуту я ощущала себя

самым несчастным существом на всей земле. «Но она же сама виновата! Никто не

смеет его трогать! Никто! Он мой! Только мой!» – звенело в моей голове. –

«Наверное, не надо было этого делать. Так некрасиво, и его расстроила. Он теперь

будет злиться. Простит ли?» Обида и раскаяние смешались в сердце. Я умоляюще

смотрела на Сергея, грозно нахмурившего брови: «Prosti, Sergej Alexandrovitch!

Ljublu tebja! Sorry».

Вернулась ошарашенная Лика. Я, стараясь замять скандал,

бросилась к ней на шею и горячо обняла. Глотая слезы, я прошептала ей: «Русская

любовь». Она натянуто улыбнулась – было видно, что она не простила мне эту

выходку и затаила обиду. Ах, знала бы она, что мне на все это плевать! Самым

важным для меня было прощение моего ангеля, моего Сергея. Ну, уж у него-то я

прощения добьюсь! Во что бы то ни стало!

Глава 9

Свадьба

Солнечным утром 5 мая 1922 года Айседора проснулась в замечательном

настроении. Душа ее пела. «Наконец-то! Наконец-то!» – торжествовало все внутри